Le Symptôme comme parole du corps : De la somatisation à la verbalisation en psychanalyse

Le Symptôme comme parole du corps : De la somatisation à la verbalisation en psychanalyse

La psychanalyse se fonde sur une écoute particulière, celle d’une parole qui tente de se frayer un chemin vers la conscience. Dans cette perspective, le langage occupe une place centrale, constituant à la fois l’outil et la matière première du travail analytique. Comme l’écrivait Jacques Lacan, “l’inconscient est structuré comme un langage”, soulignant ainsi l’intrication profonde entre notre vie psychique et les structures langagières qui nous habitent.

Cependant, cette parole ne se manifeste pas toujours de façon directe et explicite. Lorsque les mots font défaut ou que certains contenus psychiques sont trop menaçants pour accéder à la conscience, le corps peut prendre le relais. Le symptôme apparaît alors comme un substitut à la parole, une tentative paradoxale d’exprimer ce qui ne peut être dit tout en le maintenant hors de la conscience. Cette “parole du corps” constitue un message crypté adressé tant à soi-même qu’à l’autre, message dont le déchiffrage représente un défi majeur de la cure analytique.

Les enjeux thérapeutiques liés à cette transformation du symptôme somatique en contenu verbalisable sont considérables. Comment accompagner le passage du corps parlant à la parole articulée? Quels sont les mécanismes à l’œuvre dans cette métamorphose? Et quelles conditions permettent au symptôme de se dissoudre lorsque son message parvient enfin à trouver une voie d’expression plus directe? Ces questions traversent la pratique psychanalytique depuis ses origines et continuent d’alimenter la réflexion clinique contemporaine.

Le Symptôme comme Expression de l’Inconscient

Nature et Fonction du Symptôme

Dans la théorie psychanalytique, le symptôme ne se réduit pas à un dysfonctionnement à éliminer. Il constitue une production psychique complexe, porteuse de sens. Freud le définissait comme une “formation de compromis” entre des forces psychiques antagonistes : d’un côté, un désir inconscient cherchant à s’exprimer ; de l’autre, les mécanismes de défense visant à maintenir ce désir hors de la conscience. Le symptôme représente ainsi un équilibre précaire, une solution imparfaite mais nécessaire face à un conflit psychique insoluble par d’autres moyens.

Cette conception confère au symptôme une double fonction. Sur le plan défensif, il protège le sujet contre l’émergence de contenus psychiques intolérables, maintenant un équilibre psychique relatif au prix d’une souffrance localisée. Sur le plan adaptatif, il permet une expression détournée de désirs ou d’affects qui, sans cette voie, demeureraient totalement réprimés. Le symptôme témoigne donc d’une tentative de préservation du sujet face à des tensions psychiques potentiellement désorganisatrices.

Par sa persistance même, le symptôme révèle également une dimension de répétition caractéristique des processus inconscients. Comme l’a souligné Lacan, cette répétition n’est pas simple redite mais tentative renouvelée d’inscription symbolique d’un contenu qui échappe à la représentation directe. Le symptôme insiste, comme insiste ce qui n’a pu accéder pleinement au statut de parole.

Mécanismes de Formation

Le passage du conflit psychique au symptôme corporel emprunte différentes voies, dont la plus classiquement décrite est celle du refoulement. Un contenu psychique inacceptable pour la conscience se trouve relégué dans l’inconscient, mais l’énergie psychique qui lui est associée ne disparaît pas pour autant. Cette énergie cherche d’autres voies d’expression et peut investir certaines zones corporelles, produisant des manifestations somatiques sans base organique identifiable.

La conversion hystérique, telle que Freud l’a observée chez ses premières patientes, constitue le modèle princeps de ce processus. Dans ces cas, le corps devient littéralement le théâtre où se joue le conflit psychique, à travers des symptômes comme des paralysies, des anesthésies ou des troubles sensoriels qui ne correspondent à aucune lésion organique mais suivent plutôt une “anatomie fantasmatique”. Ces symptômes témoignent d’une symbolisation particulière où le corps est investi de significations inconscientes.

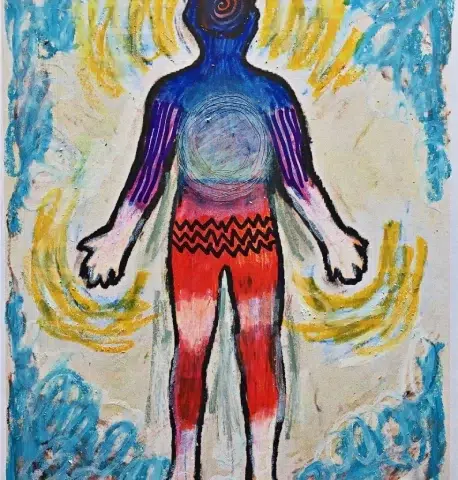

La somatisation implique ainsi un processus de symbolisation corporelle, où certaines zones du corps sont investies d’une charge affective et représentative spécifique. Cette cartographie singulière ne suit pas nécessairement l’anatomie médicale mais s’organise selon une logique subjective, liée à l’histoire personnelle du sujet et aux signifiants qui ont marqué son développement psychique. L’organe atteint n’est jamais choisi au hasard : il porte en lui la trace d’une inscription symbolique particulière dans l’histoire du sujet.

Du Non-Dit au Corps Parlant

Le Processus de Somatisation

La somatisation apparaît lorsque le travail psychique de mise en représentation échoue partiellement. Confronté à des expériences émotionnelles qu’il ne peut ni intégrer pleinement ni exprimer verbalement, le psychisme recourt à cette modalité d’expression corporelle. Pierre Marty, fondateur de l’école psychosomatique de Paris, parlait à ce propos de “dépression essentielle” et de “pensée opératoire” pour désigner cet appauvrissement de la vie fantasmatique qui précède souvent l’apparition du symptôme somatique.

Les chemins de la régression somatique sont multiples. Dans certains cas, c’est l’intensité traumatique d’une expérience qui déborde les capacités de mentalisation du sujet. Dans d’autres, c’est la carence précoce de l’environnement à mettre en mots et à donner sens aux états corporels et émotionnels de l’enfant qui entrave le développement des capacités de symbolisation. Le symptôme s’inscrit alors dans ces failles de la construction psychique, témoignant d’un défaut dans l’articulation entre les registres du corps et du langage.

Le corps se présente ainsi comme une surface d’inscription où s’écrivent les éléments psychiques qui n’ont pu accéder au statut de représentation verbale. Didier Anzieu, avec son concept de “Moi-peau”, a particulièrement mis en lumière cette fonction du corps comme interface entre le dedans et le dehors, comme lieu privilégié où s’inscrivent les premières expériences relationnelles bien avant l’acquisition du langage verbal. Le symptôme somatique réactualise cette modalité primitive d’inscription, utilisant le corps comme médium d’expression lorsque les mots font défaut.

La Dimension Symbolique du Symptôme

Si le symptôme se manifeste dans le registre du corps, sa structure relève néanmoins de l’ordre symbolique. Comme l’a souligné Lacan, le symptôme fonctionne comme une métaphore, un signifiant qui vient se substituer à un autre signifiant refoulé. Cette conception met en évidence la dimension langagière du symptôme, même lorsqu’il s’exprime à travers le corps.

Le message inconscient véhiculé par le symptôme se caractérise par sa polysémie. Un même symptôme peut condenser plusieurs significations, plusieurs conflits psychiques, plusieurs moments de l’histoire du sujet. Ce phénomène de condensation, semblable à celui observé dans les rêves, confère au symptôme sa densité symbolique particulière et explique pourquoi son interprétation ne peut se réduire à une simple traduction terme à terme.

La valeur communicationnelle du symptôme ne doit pas être négligée. Comme l’avait déjà remarqué Freud dans ses premiers écrits sur l’hystérie, le symptôme constitue souvent un message adressé à l’autre, un appel qui ne peut se formuler directement. Cette dimension intersubjective du symptôme prend toute son importance dans le cadre de la relation thérapeutique, où le symptôme peut être réactualisé et potentiellement transformé à travers le lien transférentiel.

La Cure et la Dissolution du Symptôme

Le Processus Thérapeutique

Le cadre analytique se définit essentiellement comme un espace de parole, un lieu où ce qui n’a pu être dit peut enfin trouver à s’énoncer. Cette caractéristique fondamentale en fait un dispositif particulièrement adapté à la transformation des symptômes corporels en contenu verbalisable. Le travail analytique vise à reconstituer les chaînons manquants entre l’expression somatique et les représentations psychiques qui lui sont associées.

Les associations libres constituent l’outil privilégié de ce travail de liaison. En invitant le patient à dire tout ce qui lui vient à l’esprit, sans censure ni organisation préalable, l’analyste crée les conditions d’émergence d’un matériel psychique habituellement maintenu hors de la conscience. Peu à peu, à travers ces associations apparemment décousues, se dessinent des lignes de force, des récurrences, des points de fixation qui éclairent la signification du symptôme.

Le transfert joue un rôle crucial dans ce processus. Il permet la réactualisation, dans la relation avec l’analyste, de modalités relationnelles précoces souvent liées à la genèse du symptôme. Cette répétition transférentielle offre l’occasion d’un travail d’élaboration sur des éléments psychiques qui n’avaient pu être symbolisés au moment de leur première inscription. Le symptôme peut ainsi se déployer dans l’espace transférentiel avant de pouvoir se transformer.

De la Parole à la Guérison

Le travail d’élaboration psychique constitue l’essence même de la cure analytique. Il s’agit d’un processus complexe par lequel des contenus psychiques initialement clivés ou refoulés sont progressivement intégrés dans le réseau des représentations accessibles à la conscience. Cette élaboration suppose un véritable travail de liaison, permettant aux affects détachés de leurs représentations initiales de retrouver un ancrage dans le système des représentations verbales.

La levée du refoulement ne consiste pas simplement à rendre conscient ce qui était inconscient. Elle implique une véritable transformation du matériel psychique, qui acquiert de nouvelles connexions, s’insère dans de nouvelles chaînes associatives et trouve de nouvelles voies d’expression. Ce travail modifie profondément l’économie psychique du sujet, rendant progressivement caduque la solution symptomatique.

Les conditions de la disparition du symptôme sont multiples et ne se limitent pas à la prise de conscience de sa signification. Comme le soulignait Freud, la résolution du symptôme suppose également un travail sur les résistances, sur les bénéfices secondaires associés au symptôme et sur les réaménagements psychiques nécessaires pour que le sujet puisse renoncer à cette modalité d’expression. La dissolution du symptôme s’inscrit ainsi dans un processus global de transformation psychique qui engage l’ensemble de l’économie subjective.

Perspectives Cliniques

Enjeux de la Pratique

La clinique du symptôme somatique confronte le praticien à des obstacles spécifiques dans le travail de verbalisation. Contrairement au symptôme névrotique classique, le symptôme somatique se caractérise souvent par une pauvreté des associations qui lui sont liées. Ce phénomène, que Joyce McDougall nommait “désaffectation”, pose un défi particulier au travail analytique, exigeant du praticien une attention redoublée aux moindres indices d’une élaboration psychique possible.

Diverses techniques peuvent accompagner ce processus délicat de mise en mots du symptôme. L’attention flottante permet de saisir des connexions que le discours conscient tend à oblitérer. Le travail sur les rêves offre un accès privilégié à des contenus psychiques autrement inaccessibles. L’utilisation des métaphores peut faciliter la mise en représentation d’états corporels difficilement verbalisables directement. Ces différentes approches constituent autant de voies possibles pour faciliter le passage du corps à la parole.

Les cas cliniques illustrent la singularité de chaque parcours thérapeutique. Prenons l’exemple d’une patiente souffrant de crises d’asthme récurrentes, apparues dans un contexte de deuil non élaboré. Le travail analytique a progressivement révélé que ces crises survenaient lorsqu’elle se trouvait confrontée, sans pouvoir le reconnaître consciemment, à des situations évoquant la relation avec la personne disparue. La mise en mots de cette connexion, associée à un travail sur les affects liés à la perte, a permis une atténuation significative des symptômes respiratoires.

Limites et Défis

La persistance de certains symptômes malgré un travail analytique approfondi pose la question des limites de l’approche verbale. Certains symptômes semblent résister à toute tentative d’élaboration, comme si leur inscription dans le corps relevait d’un registre antérieur à toute possibilité de symbolisation. Ces manifestations questionnent les fondements mêmes de la théorie analytique et invitent à réfléchir aux limites du primat de la parole dans certaines configurations psychiques.

Les facteurs de résistance au changement sont multiples. Au-delà des mécanismes de défense classiques, certaines résistances s’enracinent dans les gains secondaires associés au symptôme ou dans son inscription dans l’économie relationnelle du sujet. D’autres semblent liées à des fixations précoces, antérieures à l’acquisition du langage, qui résistent particulièrement au travail de symbolisation. Ces différentes formes de résistance exigent des approches différenciées et une grande souplesse technique.

L’articulation soma-psyché demeure une question théorique et clinique fondamentale. Les avancées en neurosciences et en psycho-neuro-immunologie offrent aujourd’hui de nouvelles perspectives pour penser cette articulation, dépassant certains dualismes qui ont longtemps marqué la réflexion psychanalytique. Ces approches interdisciplinaires permettent d’envisager le symptôme corporel non plus comme l’expression d’un conflit purement psychique, mais comme une manifestation complexe à l’interface de processus psychiques, neurobiologiques et immunologiques.

Conclusion

Le symptôme comme langage du corps constitue un paradigme fondamental de la pensée psychanalytique. De Freud à nos jours, cette conception a permis de donner sens à des manifestations corporelles autrement incompréhensibles, ouvrant la voie à une approche thérapeutique qui ne se limite pas au traitement du symptôme apparent mais s’intéresse à sa signification dans l’économie psychique du sujet.

La verbalisation apparaît comme un processus crucial dans la transformation du symptôme. Par le passage du corps à la parole, le symptôme peut progressivement s’intégrer dans le réseau des représentations accessibles à la conscience, perdant ainsi sa nécessité économique et sa fonction défensive. Ce processus ne relève pas d’une simple catharsis mais d’un véritable travail de liaison et d’élaboration psychique qui modifie en profondeur l’organisation subjective.

Les conditions de la transformation psychique dépassent toutefois le seul cadre de la verbalisation. Elles impliquent également un réaménagement des défenses, une modification de l’économie libidinale et une restructuration des relations objectales. Le travail analytique vise ainsi une transformation globale qui, bien au-delà de la disparition du symptôme, permet au sujet d’accéder à de nouvelles modalités d’expression et de relation.

Les évolutions dans la compréhension du symptôme témoignent de la vitalité de la réflexion psychanalytique. Les apports de l’école psychosomatique de Paris, des théories de l’attachement ou des neurosciences affectives ont considérablement enrichi la conception initiale de Freud, ouvrant de nouvelles perspectives cliniques et théoriques. Ces approches permettent aujourd’hui d’aborder le symptôme corporel dans toute sa complexité, à l’interface de différents niveaux de détermination.

De nouvelles approches thérapeutiques se développent, intégrant ces avancées théoriques. La psychanalyse contemporaine s’ouvre ainsi à des dispositifs variés, adaptés à différentes configurations symptomatiques et psychiques. Des approches combinant travail verbal et attention aux manifestations corporelles, thérapies individuelles et groupales, ou encore intégrant certains apports des thérapies psychocorporelles, élargissent la palette des interventions possibles face au symptôme somatique.

Les questions contemporaines sur le rapport corps-psyché invitent à poursuivre cette réflexion. Dans un contexte culturel marqué par de nouveaux modes d’expression de la souffrance psychique, par des transformations majeures dans le rapport au corps et par l’émergence de nouvelles pathologies, la psychanalyse est appelée à revisiter constamment ses modèles théoriques et ses dispositifs thérapeutiques. Le défi reste celui d’une écoute singulière, attentive à la parole du corps dans toutes ses dimensions et capable d’accompagner sa métamorphose en une expression plus directe des désirs et des conflits qui habitent le sujet.